8月10日晚,语言文献课程群虚拟教研室专题讲座第1期“语言学与语文课程核心素养”于钉钉平台如期举行。本次活动由我院教授殷晓杰主持,主讲嘉宾为绍兴文理学院图书馆馆长、人文学院教授李秀明,对谈嘉宾为我院教授傅惠钧和浙江师范大学附属中学校长、浙江师范大学教师教育学院教授童志斌,来自浙江省内外高校语言文献学科和中学语文教学一线的近百名老师在线参加会议。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》和《普通高中语文课程标准》均强调,语文课程是一门学习国家通用语言文字运用的综合性、实践性课程,其中,语言建构与运用是语文课程四大核心素养之一。在这一背景下,如何借助语言学理论来指导语言建构与运用,成为高校中文专业,尤其是中文师范类专业师生共同关注的话题。

主讲环节

首先,李秀明从语文课程标准出发,指出语言建构与运用在四大核心素养中所发挥的基础作用,重申“在语文课程中,学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础,并在学生个体语言经验发展过程中得以实现”。

接着,结合激进构式语法的符号结构模型和具体教学案例,李秀明运用语形学、语义学、语用学等语言学理论,详述如何从语感到语理,完成语言建构。以故事的最简语法为例,李秀明提到,“语言理论可以针对它的语义、语用或篇章信息,归纳出更多的规律”。

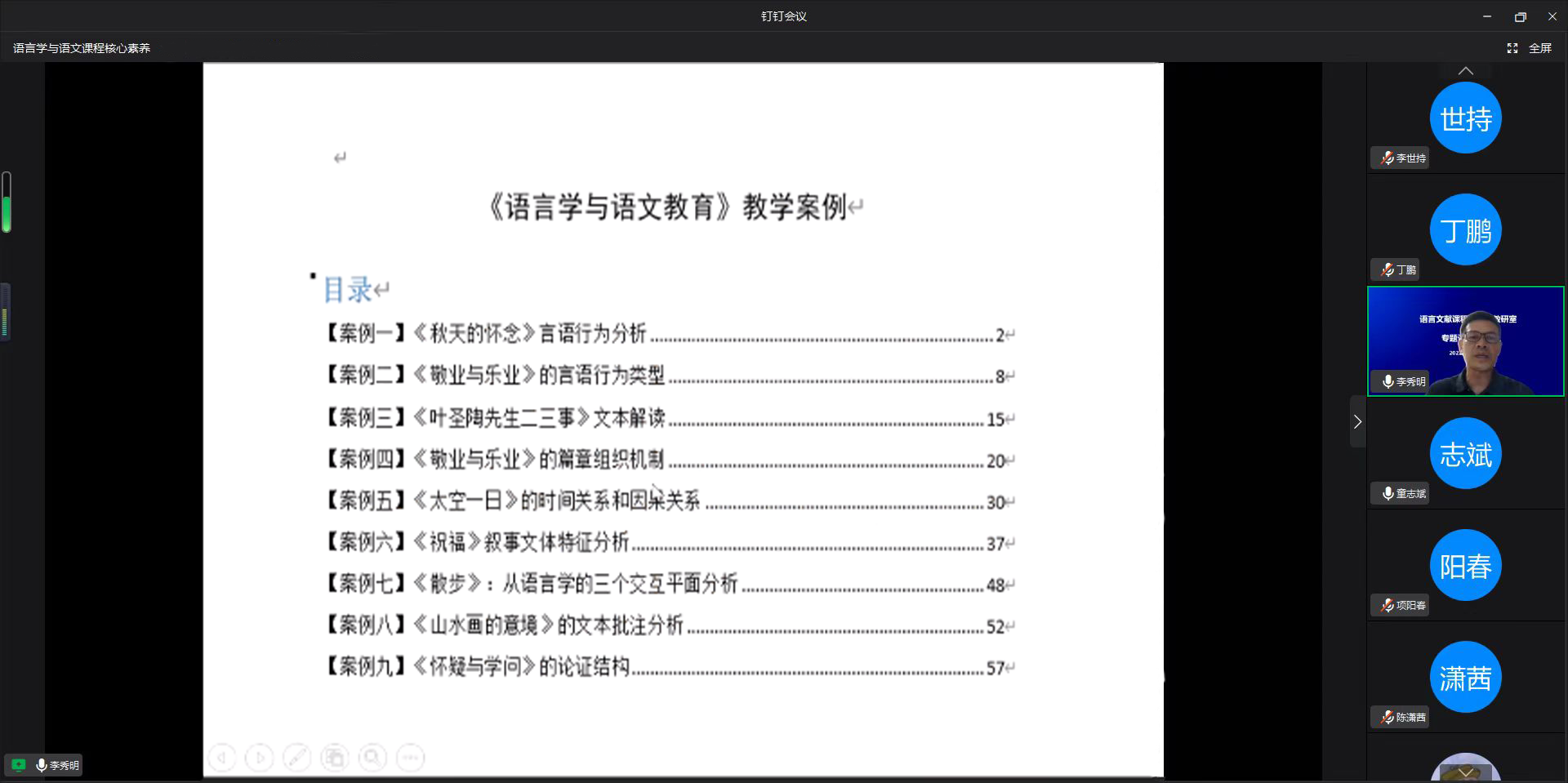

最后,李秀明分享了个人有关“语言学与语文教育”课程教学案例库建设的一些深入思考和心得体会。他将从语感到语理的语言建构训练过程分为四步:一是观察语言材料,积累言语活动经验,形成良好的语感;二是提出一个具有语言建构价值的认知假设,利用归纳法和证伪法检验假设;三是通过梳理和整合将语文知识结构化,转化为语言规律和运用原则;四是在语言实践中自觉地运用,从模仿学习发展到自觉创作。

对谈环节

傅惠钧从两方面出发,充分肯定李秀明的本次交流和他开设“语言学与语文教育”课程的重要意义。第一,从高师教育课程改革角度说,在语言学理论和语言建构之间搭建桥梁,是对专业课程师范化改革的有益探索;第二,从语文教改实际说,“语言学与语文课程核心素养”这一话题,为将先进、积极、有价值的语言学知识引入语文课堂,提供了新的思考与路径。

傅惠钧归纳道:“我认为这一报告所体现的新意主要有三点,一是吸收新的语言理论,并就应用性转化展开探讨;二是注重从语感到语理的训练过程;三是着手案例库建设,案例库建设实际上是有关老师如何指导学生运用语言学理论处理语文教材的一种有效实践。”

联系广义语言学和狭义语言学观点谈语文教学,傅惠钧认为,要关注语言学研究综合发展的整体走向,超越索绪尔意义的语言或言语的大语言研究视域或许能给语文教学改革带来新的契机。

关于“师范院校如何对接基础教育,构建语言学课程体系”的问题,傅惠钧认为,除了建设与基础教育相对接的“桥梁性”课程外,还应将“师范性”向包括基础课程在内的全部课程渗透。对此,李秀明回应道:“高校在培养未来语文教师的时候,可以从语言实践角度去激发学生探索新知的热情,以突破旧经验的束缚。”

作为来自语文教学一线的学者,童志斌首先列举了不少语文课堂上的具体案例,以说明语言学知识、理论对语文教学的重要指导意义。比如欧阳修的《醉翁亭记》一文合计402字,全文共23处用“而”作连词,“而”字贯穿全篇,其用法也需加以辨别和归纳。而辨析虚词的不同用法,一方面应厘清词句或句子之间的逻辑关系,另一方面则需要通过诵读把控语气,因为“语意限定了虚词的用法,而虚词则恰当地传达了语意”。

就李秀明在分享中提到的《紫藤萝瀑布》一课的朗读教学例子,童志斌以如何读出《静夜思》中李白的思想感情为切入点,认为“读出感情来”需要技巧设计,例如情调的掌控、语速的调节等。

最后,童志斌援引复旦大学教授刘大为所提出的学生系统、教学工具系统、教师系统“三个子系统”的教学理论,进一步强调,教师应具备一定的语言学知识,如此才能保证对发展学生的哪些语感、通过哪些手段去发展等问题有较好的把握。

互动环节

在互动环节,我院教师王倩与毕业生吴陈磊分别联系个人从教经验和相关感悟,就中学语文朗读教学等问题,与三位嘉宾老师进行了较为深入的讨论,并从《紫藤萝瀑布》《沁园春·长沙》等篇目的教学片段中生发出新的理解与认识。

融理于学,教研相长。本次活动主要围绕语言建构与运用这一话题,对语言学与语文课程核心素养的相关问题展开研讨,既有理论高度的引领,又有教学一线案例的详细说解,引导参会老师愈发自觉地将语言学理论与基础教育有机对接,从而实现科研与教学的融通互促,使二者之间碰撞出更耀眼的火花。

(梁璇、殷晓杰/文 殷晓杰、刘梦婷、陈潇茜、梁璇/图)