【课题名称】高中群文联读的表现性评价研究——以《项脊轩志》为例

【立项时间】2022年1月17日

【结题时间】2022年9月19日

【负责人】李欣

【课题成员】王奕菲、叶旭如、肖恩莹、杨蕾、刘畅

【指导老师】王国均

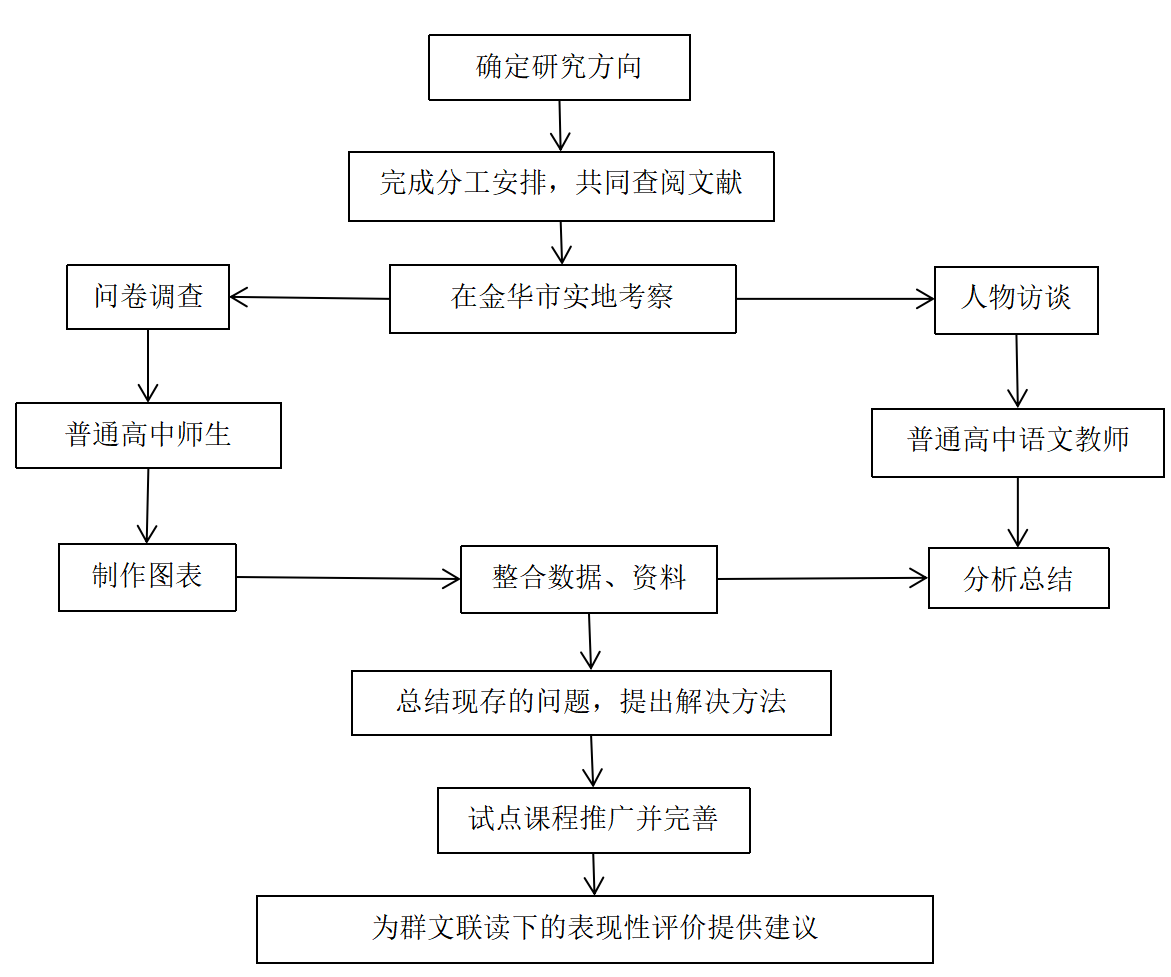

【研究思路】

以普通高中师生为考察对象,课题组在金华市走访调研,深入一线考察实际教学情况。受国际项目PLSA和PIRLS启发,课题组查阅相关文献资料,将“群文联读”和“表现性评价”有机融合,以高中古文《项脊轩志》为例,精心设计教学学案、模拟课堂、作业,总结较为可行的阅读教学策略,完善并推广试点课程,为群文教学下的表现性评价提供新思路,助推语文教学突破瓶颈。

【主旨内容】

1、“群文联读”与“表现性评价”有机融合

“群文联读”指用多种类型且具有同一主题的文本进行阅读学习,“表现性评价”指通过客观测验以外的多重表现全面评价学生的综合素质能力。课题组采取“群文阅读”的方式带领学生学习,在更广阔的视野中体现多文本阅读的价值,尝试借助表现性评价突破群文教学的瓶颈。

2、构建“文本互织”课堂

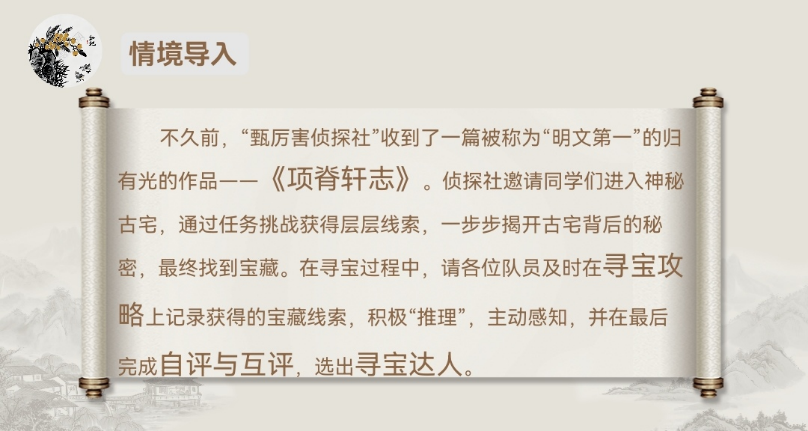

“群文阅读”需要教师以全知视角充分利用教材,“一点切入,全篇豁然”。以侦探社古宅寻宝为情境导入,抛出课堂任务,模拟课堂将《项脊轩志》与《寒花葬志》《先妣事略》横向对比联读,整体把握分析归有光的行文思路与思想情感,在“文本互织”中建构开放性教学课堂。将“内外、因体、专题、比较、循序、赏析、创作”的文学群文阅读试题应用于文言文类专题教学与评价,以这三篇文章为文本基础,带领学生深刻把握文章内容,感受文化内涵。

3、丰富“表现性”评价方式

表现性评价的方式体现为自评、同学间互评、教师评价三个维度的量化表格,覆盖学生群文联读的阅读能力、提炼自居的书面表达概括能力和朗读的口语表达能力。设计课堂表现记录表,实时记录课堂动态,基于学生立场,让教师了解学生对问题的理解程度和投入程度。丰富评价方式,整合运用多门学科的能力,通过朗诵、简笔画等多样化的教学模式,兼顾认知、技能与情意,获得学生全面性的学习结果。

【研究亮点】:

1、强调学生在教学中的主体性

紧扣三大教学目标,联系教学重难点,课题组始终坚持以学生为主体的教学理念,注重与学生的互动讨论。“动态式教学”加强学习的实践性和完整性,通过沉浸式学习情境,引导学生进行“头脑风暴”,在与教师的互动反馈中大胆想象,拓宽思考维度,促进学生在应用中学习,在探索中内化知识,提升学生的辨析、整合与对比分析三大能力。

2、“教——学——评”一体化

以评价促进教与学,有效构建多文本组织,精心策划群文阅读议题,唤醒学生的群文探析期待,在交叉式关联阅读中引导学生自主展开探索式、合作性学习。表现性评价贯穿始终,以提升学生的综合素质,全面考察学生的口头表达能力、文字表达能力、思维能力、创造能力、实践能力等。兼顾学生的学习过程与结果,以实践化的考量获得有效反馈。

3、语文教学新样态的价值导向

与传统的“学习课文+考试”的教学模式相比,“群文联读+表现性评价”将更加生动的实际生活带入课堂,有利于深入发掘教师的教材观、学生观和教学观,还原学习的真实性和完整性,充分发挥语文课程的育人功能,响应普通高中语文课程标准的基本理念,拓宽文化视野,增强文化自信。

(阚梓匀、徐梦琳、成禹/整理 来源:人文融媒体中心)