11月18日下午,“语文教学创新研究课程”第一讲顺利开展。此次讲座由任居易老师主持,讲座嘉宾为来自金华市汤溪高级中学的杨建华老师。为加深学生对语文教学创新的理解,杨建华老师的讲座题目为《考据:文本解读和教学设计的切入》,这是一场多层级、多视角、多维度的分享。

首先,杨建华老师强调了文本细读与精读在中学语文教学中的重要性,在文本解读时要有考据意识。杨老师以杜甫《石壕吏》为例,提出“文章沉重感从(因)何而来”“杜甫为何不发声”“石壕吏缘何不抓杜甫充当壮丁”等系列问题,立足全新角度引导学生进行思考,以问题激发兴趣,使学生在解决相关问题的过程中初步理解考据的方式方法。通过具体的文本分析,杨建华老师从“为什么要考据(读懂文本)”“怎样考据(开展联读)”以及“考据有什么效果(找到教学切入点、解决重难点)”三方面,对文本考据的本质进行了梳理与概括。

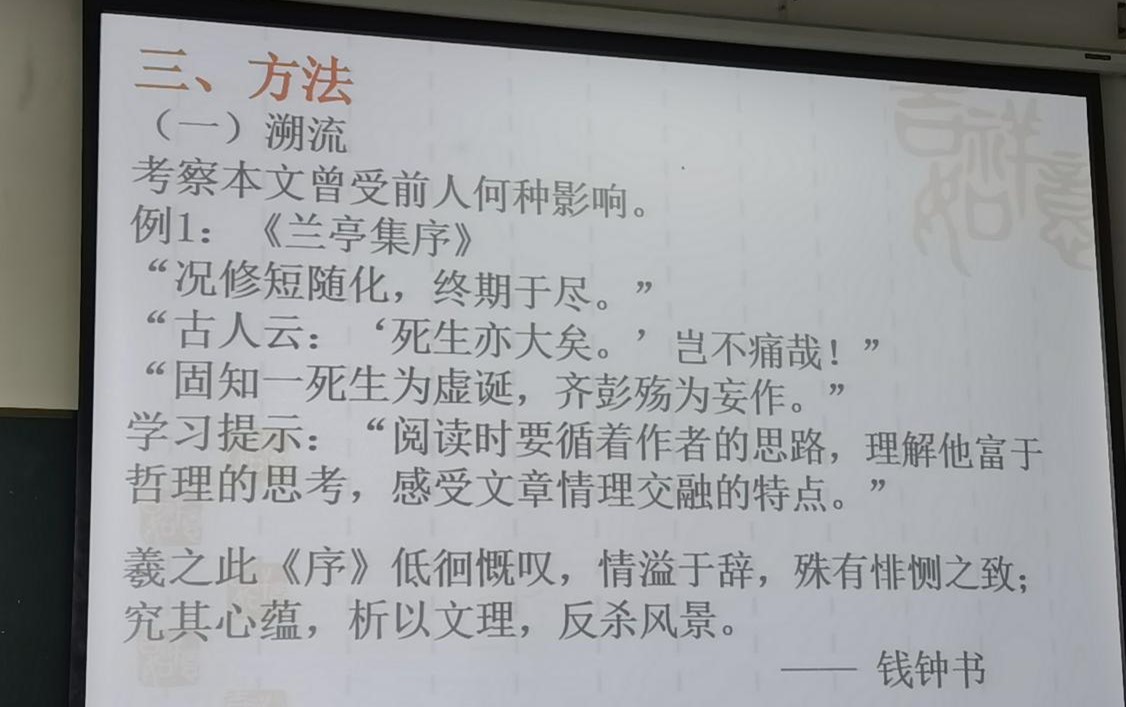

其次,针对考据方法,杨建华老师从“溯流”“顺流”以及“并流”三方面出发,聚焦课文实例,加以内容讲解。

在“溯流”方面,杨建华老师分别从经典文本着手,举例探究考察了《兰亭集序》中的逻辑争辩、《短歌行》的抄袭争议与《梦游天姥吟留别》的意象考证,生动形象地展现了考察作者本人受前人何种影响这一做法的必要性。

在“顺流”方面,杨建华老师强调要去考察文本对后代经典的影响,挖掘《短歌行》与《三国演义》相关情节的异同、豪放词之间的豪放程度差异等。杨老师通过极富思辨性的各项命题,为语文教学创新研究课程班的同学们带来了许多全新的思考维度。

在“并流”方面,杨建华老师指出,要重点关注同时代、同时期相关作品,尤其是译文与原文、不同版本译文之间的对比研究。在关注同时代相关作品方面,杨老师以辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》为例,抛出“词作中过多的典故,是否造成堆砌”的问题探赜索隐;在译文与原文的对比、不同版本的译文之间的对比方面,杨老师以《最后的常春藤叶》《桥边的老人》《在马克思墓前的讲话》为例,分析了文本考据在外国文学作品解读中的运用。

最后,杨老师将考据在语文教学中的意义概括为四点:对于学生而言,考据有助于促使学习者真正读懂文本,有助于训练学习者的读书方法。对于教师而言,考据有助于确立教学难点,有助于切入教学口子。

在提问环节,针对“考据的内容应该在教学的哪个环节进行展示”“将考据引入语文教学是否要考虑学情”“是否需要设计专门的探究式环节”以及“作为老师,阅读的方法的是什么”等问题,杨老师一一进行了详细解答,并期望在座同学可以多读经典、扩宽自身学习视域。

撰稿:陈佳怡

一审:任居易