3月29日,浙师大人文学院历史学专业选修课“宋史”“中国社会史专题”的50余名同学,在任课教师赵瑶丹老师和两位研究生助教的带领下,游访了八咏楼、金华市博物馆两地。在此次宋韵婺风教学活动的组织过程中,得到人文学院院办、教务办的大力支持,李义敏老师的帮助,受到了金华博物馆和八咏楼的热情接待。在有序的活动安排中,同学们学习了金华的历史沿革、文化背景,感受了金华丰厚的历史人文底蕴,收获良多。

千年婺州府,悠悠宋韵城。婺州有着2200多年的历史,素有“历史文化之邦、名人荟萃之地、文风鼎盛之城、山清水秀之乡”的美誉。南宋中期,吕祖谦的性命之学,陈亮的事功学说,唐仲友的经制之学,构成婺学发展的鼎盛。“北山四先生”,承二程之学,辅之经学和史学,传婺州文脉。千年时光转瞬而过,婺风宋韵流芳百代,漫步在婺州古城,同学们与历史对话,品味宋韵风华。

登八咏楼,赏李白、白居易、严维、唐仲友、吕祖谦、李清照、赵孟頫等赋诗,听胡大海、朱大典等英雄史迹。听着讲解员对诸如李清照、朱大典等历史名人事迹娓娓道来,同学们不仅感受到李易安非凡的气度,也领悟了朱大典精忠报国的决心。临楼远眺,虽有远近高楼尽显时代特色,但仍能体会到李清照当年极目远眺时“水通南国三千里,气压江城十四州”的气韵。八咏楼内留存的碑刻,历经风雨侵蚀仍屹立不倒,宛如一部部历史巨著,叙述着时代的变迁与文化的传承,无声地向同学们传递着亘古千年的风采。

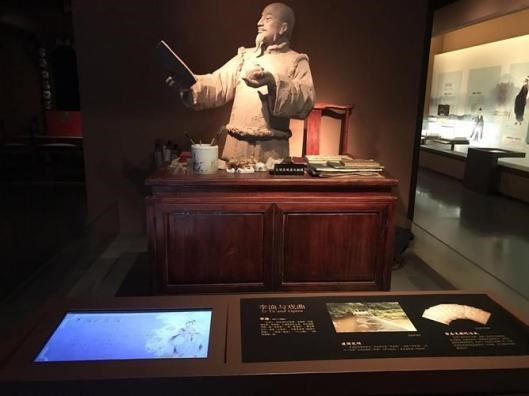

在金华市博物馆,同学们详细了解了金华从史前到当代的发展史。志愿者耐心讲解,带领同学们考察了金华从上山文化始,历经先秦姑蔑国、秦汉六朝东阳郡、隋唐宋元婺州至明清金华府的历史建制沿革,了解了诸如婺州窑、举岩贡茶、金华火腿、金华酒、东阳木雕、婺剧、金华道情、黄初平(黄大仙)传说等非物质文化遗产。金华历史上,既有吕祖谦、陈亮、唐仲友等婺学大家,亦有严济慈、陈士橹等近代科学泰斗;既有北山四先生的传道授业,又有其后世传人何氏三杰的不凡贡献;既有上山文化遗址,又有徐谓礼文书的重要遗存。数百年来,由南宋至当今,金华大儒名家迭出、熠熠生辉,一如双溪之水汇入江海,不断丰盈学术内涵,千年文脉、连绵赓续。

金华的历史文化遗产,为大家带来了一场视听盛宴,作为历史学师范专业的学生,也让大家对于地方历史文化资源与历史课堂的融合产生了思考。

《义务教育历史课程标准(2022年版)》明确指出,“在历史教学活动中,应积极开发与利用社会资源……拓宽学生视野,引导学生关注历史与现实的联系,让学生在行走中了解家乡,了解中华文化,将课堂知识与社会实际生活相联系,真实地感知历史,切实提高学生的核心素养。”地方历史文化具有鲜明的地域色彩,带有独特的地方历史发展印记。在课堂上充分挖掘和利用地方历史文化资源,有利于提高学生的文化自信心和民族认同感,增强人文素养,厚植家国情怀。地方历史文化也是最接近本地学生的历史课程资源,借助于此,学生能实现与历史情境的真实互动,激发学习兴趣,提高学习效率。

同学们对于此次的教学模式深感认同,有同学说:“在了解了金华当地的历史名人之后,相关史实以更易被接受的方式融会贯通。”还有同学认为:“我们可以去诸如博物馆、档案馆等地当志愿者,参与到地方历史文化的推广中,让地方文化被更多人熟知,同时也有助于历史专业素养的提升和专业能力的提高。”同学们表示,我们要像赵老师一样,去思考和探索更多的历史教学模式,让历史课堂不再局限于教室这一方天地,推动历史专业教学向更加开放的方向发展。

本次游学活动突破了传统教学模式的束缚,拉近了课堂教学与历史场景的距离,也为地方历史文化资源深度融入历史课堂提供了可行性案例。返程途中,同学们脸上洋溢的笑脸与滔滔不绝的讨论声展示了此次课堂游学活动的巨大成功!妙哉!金华!婺风宋韵植根于心,终将继往开来。(文:历本212班刘妍 图:22级中国史硕士研究生方艺茜)