【课题名称】基于‘二我差’视角的回忆性散文教学研究——以统编版初中语文教材中回忆性散文为例

【立项时间】2022年1月17日

【结题时间】2022年9月19日

【负责人】林依凤

【课题成员】郑安之、邱淼鸿、郑简之、刘柯含

【指导老师】杨继利

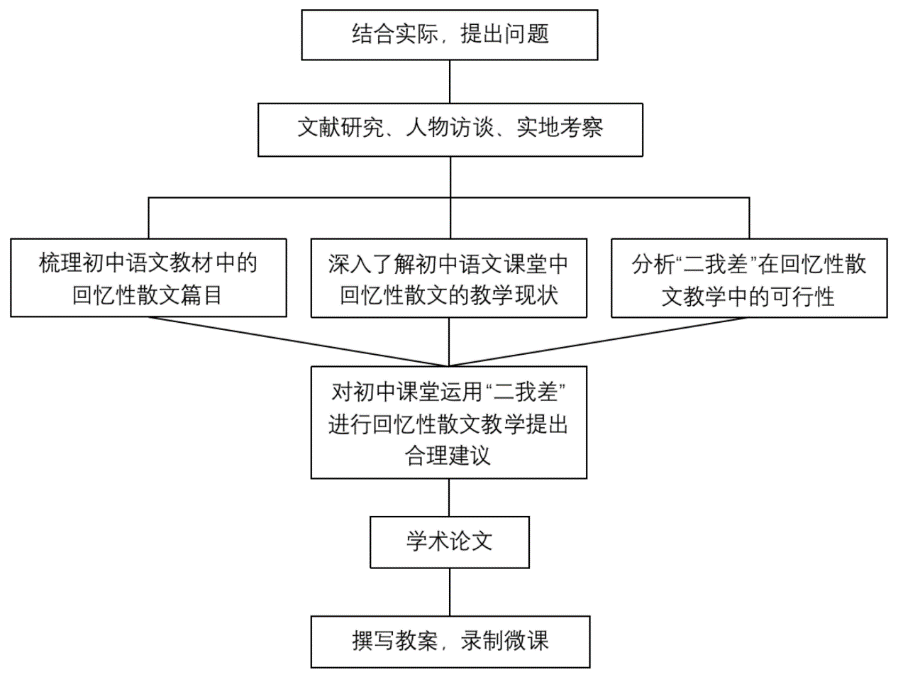

【研究思路】

【主旨内容】

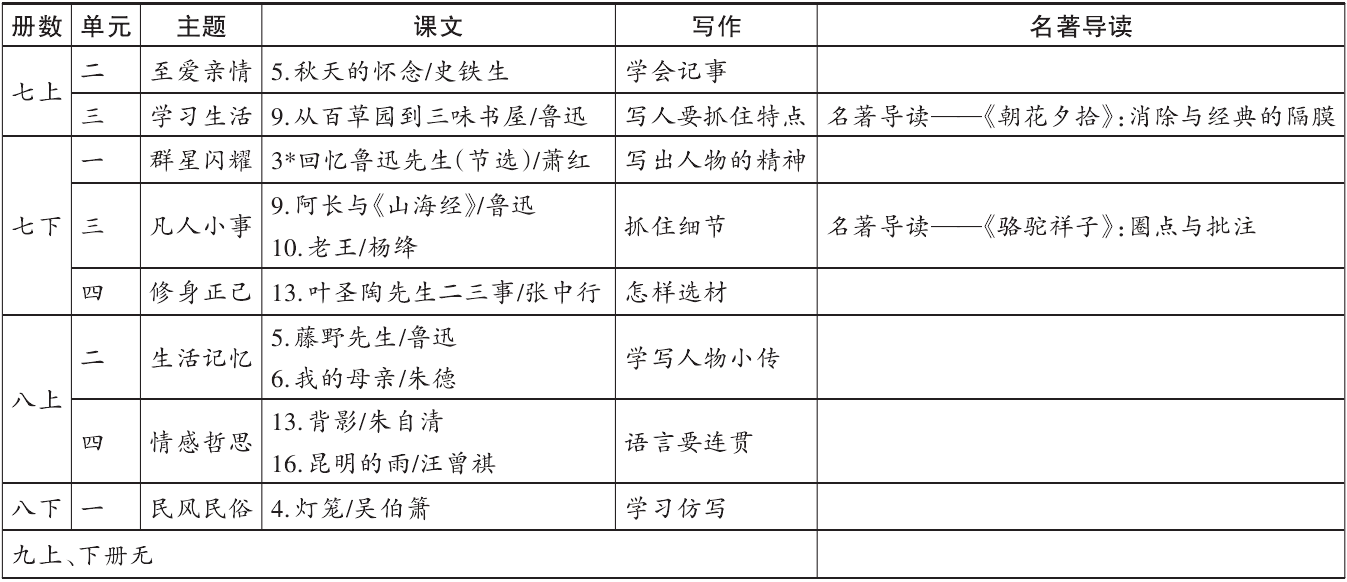

1.统编版初中语文教材中回忆性散文编排分析

通过统编本初中语文教科书散文文本的梳理,整理回忆性散文12篇。从选篇上看,回忆性散文文本的选入突出教学的一贯性和经典性。从编写意图上看,回忆性散文的设置突出该类文本叙事特征和独特情感认知的学习。

2.“二我差”概念解析

“二我差”,即主体“我”和经历主体“我”之间的差距,在回忆性散文中表现为当“叙述者我”叙述“人物我”的经历时,叙述和经历之间存在一定的时间间隔,两个“我”之间因年龄、阅历等方面的差距,展现出截然不同的语言风格和意识情感,造成两个“我”之间的分裂,使得叙述文本的张力大大增强。

3.基于“二我差”视角的统编版初中回忆性散文的教学策略

首先,需要把握散文阅读的共性:聚焦作者个性化的言语;其次,把握回忆性散文的个性,即“二我差”理论,寻找、细品和体悟彼时彼地的“我”和写作时的“我”的感受;最后,把握“这一篇”回忆性散文的个性,先了解作者写作本文时的背景,接着从文本中各类具有鲜明特色的语言形式入手,比如关注“矛盾”和“反常”之处,关注情感盲点等,探讨作者是如何表达出这两种感受之间的矛盾和作用的。

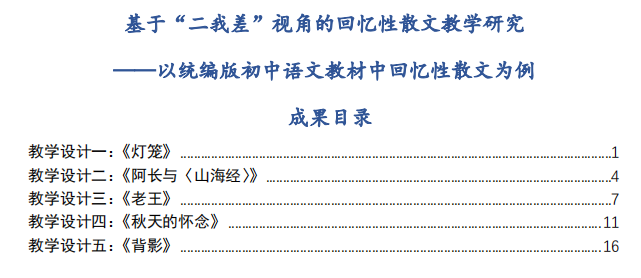

4. “二我差”叙述特点明显的五篇教学设计

该项课题成果选择“昔我”和“此我”叙述特点明显的五篇课文《灯笼》《阿长与山海经》《老王》《秋天的怀念》《背影》进行教学设计,借助作者的视角变化,寻找文本中的“过去之我”和“现在之我”,理解作者情感的起伏和思想的升华。

【研究亮点】

1.引用概念视角新颖

该项课题将中学七年级的回忆性散文集合在一起,以叙事学的“二我差”为理论基础,集中进行教学策略和方法上的探讨。以“二我”为起点,深入探讨此特征带来的文学价值,分析“二我”产生的原因,以及它所带来语言风格、意识情感等方面的叙述张力。

2.选取内容具有代表性

该项课题着眼于统编版初中语文教材中回忆性散文,制作五篇教学设计,涉及写作风格不同的多位作家,精准覆盖初中阶段的代表性回忆性散文,由浅入深剖析“二我差”视角在初中语文教材的运用,并根据前人经验,总结分析可靠的、具有创新性的教学方法。

3.课题成果意义深远

该项课题研究在力求让学生进一步体味情感的同时,尝试纠正当下回忆性散文教学中存在的主要三大误区:将回忆性散文等同于纪实性散文、混淆人物话语和叙述者话语、仅关注回忆性散文的“二我”以至于忽视“二我”带来的文学价值。于语文教师而言,帮助教师创新教学方法;于学生而言,以回忆性散文“二我差”分析促进学生的理性思考;于课题研究团队而言,提升师范生自身师范技能。

(周映映、林依烨/整理 来源:人文融媒体中心)